(上)

咱们老话说得好啊,"有钱不买半年闲",可这许家偏不,祖上两代就爱养那雪白的狐狸。

您要问了,养狐狸干啥?嗐,人家有钱烧的呗!

别人家养狐狸为卖皮子挣钱,许家倒好,纯属图个乐呵,就跟现在城里人养那贵得要死的名猫名狗一个理儿。

这许家传到许琼川这辈儿,可就不一样喽。

这小子打小就跟他爹娘不对付,爹娘稀罕狐狸跟眼珠子似的,他倒好,迷上了养盆栽。

那院子里摆的什么五针松、罗汉柏,比大姑娘的嫁妆还金贵。

每天天不亮就爬起来给盆栽请安,晚上回家头件事就是去数叶子,少一片都能急得跳脚。

话说这天晌午,许琼川哼着小曲儿从酒楼回来,一进院子差点背过气去——他那命根子似的盆栽全成了烂菜帮子!土翻得跟猪拱过似的,枝杈断得七零八落。

许琼川当时就红了眼,跟个炮仗似的炸了:"我的祖宗诶!这可是花了两百两银子买的千年矮啊!"

正跺脚呢,忽然瞅见盆边粘着几根白毛。

许琼川捏起来对着日头一照,气得胡子都翘起来了:"好哇,是那帮白毛畜生!"

您猜怎么着?这许老爷连查都不查,抄起顶门杠就往狐狸窝冲。

老管家张伯正在给狐狸喂食,见东家举着棍子闯进来,吓得手里的食盆"咣当"掉地上:"老爷使不得啊!这些狐狸可是老太爷..."

"去他娘的老太爷!"许琼川一棍子砸在石槽上,火星子四溅,"白吃白喝还敢糟蹋老子宝贝,今儿非剥了它们的皮!"

说着就抡起杠子往狐狸堆里打。

那些狐狸通人性啊,知道闯祸了,缩在角落里"呜呜"直叫。

许琼川越打越来劲,最后竟从厨房摸了把牛耳尖刀来。

张伯扑通跪下抱住他的腿:"老爷!您要打就打老奴吧!这些狐狸可是会记仇的..."

"记仇?老子让它们记到阎王爷那儿去!"

许琼川甩开老管家,刀尖一晃就划伤了最肥那只狐狸的后腿。

鲜血"滋"地溅在他锦缎袍子上,这才算消了点气。

最后还是张伯偷偷请了兽医,又连夜给祖宗牌位上了三炷香。

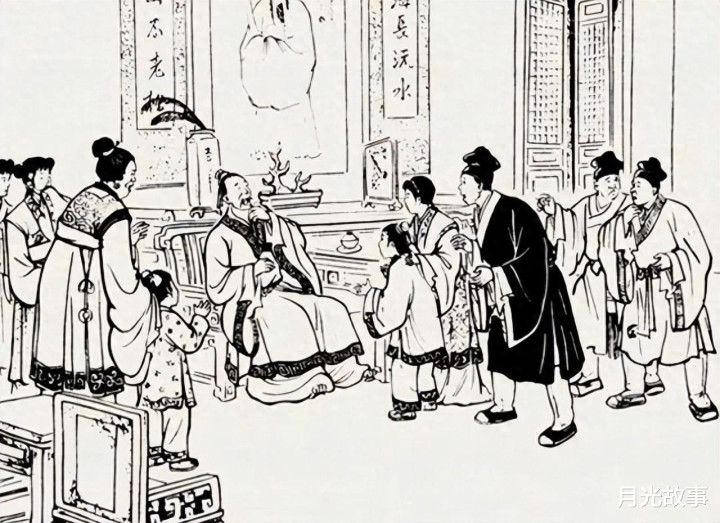

过了两天,许琼川正坐在厅里喝闷酒,想起他那宝贝盆栽的惨状,心里还窝着火呢。

忽然,外头传来一阵急促的脚步声,紧接着就是老管家张伯慌慌张张地跑进来:"老爷!三老太爷来了!"

许琼川一听,手里的酒杯差点没拿稳。

这三老太爷是他爹的亲弟弟,年轻时走南闯北,见多识广,在族里威望极高。

虽说如今年纪大了,不常走动,但每回登门,必定要看看许家养的狐狸——这可是祖上传下来的规矩。

"坏了!"许琼川心里咯噔一下,赶紧起身去迎。

可还没等他跨出门槛,叔父已经大步流星地走了进来,身后还跟着个背着药箱的老兽医。

叔父一进门,鼻子就皱了皱:"这院子里怎么一股子血腥味?"

许琼川干笑两声:"叔父,您怎么突然……"

叔父没理他,径直往后院狐狸窝走。

许琼川心里发虚,赶紧跟上,嘴里还念叨:"叔父,您慢点,小心台阶……"

可等叔父走到狐狸窝前,眼前的一幕让他瞬间变了脸色——几只雪狐蜷缩在角落里,身上血迹斑斑,最胖的那只后腿还在流血,见人来了,也只是虚弱地抬了抬眼皮,连叫唤的力气都没了。

叔父猛地转身,一巴掌拍在旁边的石桌上,震得茶碗"咣当"乱响:"许琼川!你这是要造反啊?!"

许琼川被这一嗓子吼得脖子一缩,赶紧辩解:"叔父,您不知道,这些畜生糟蹋了我的……"

"放屁!"叔父气得胡子直翘,"你爹在世时怎么教你的?这些狐狸是咱许家的恩人!你当它们是牲口?它们可比你有灵性多了!"

许琼川心里不以为然,但面上不敢顶撞,只能低着头装乖:"叔父教训得是……"

叔父冷哼一声,转头对兽医道:"快给它们看看,该包扎的包扎,该上药的上药!"

说完,又狠狠瞪了许琼川一眼:"你爹要是知道你这么对待狐狸,非得从棺材里跳出来抽你不可!"

许琼川心里直撇嘴:"几只畜生罢了,至于吗?"

可嘴上还是恭敬道:"叔父放心,我以后一定好好养着……"

叔父盯着他看了半晌,忽然叹了口气,语气缓和了些:"琼川啊,你爹在世时常说一句话——‘不是我们养狐狸,是狐狸在养我们。’你可明白?"

许琼川心里直翻白眼,心想:"狐狸养我们?难不成它们还能变出银子来?"

可面上还是点头如捣蒜:"明白,明白。"

叔父摇摇头,知道这侄子根本没听进去,临走时只丢下一句:"你好自为之吧。"

等叔父一走,许琼川立刻变了脸,冲着狐狸窝啐了一口:"呸!老糊涂!几只畜生也当祖宗供着?"

他哪知道,这一口唾沫,算是彻底断了许家的福运……

又过了三五日,许琼川那在书院读书的宝贝儿子回来了。

这小子进门就嚷嚷:"爹!咱们书院出大事了!"

原来是有几个学子搞那断袖分桃的勾当被逮着了。

许琼川刚想骂世风日下,却见儿子挤眉弄眼:"其实啊...都是我引他们上道的。"

说完还得意地晃脑袋,活像只偷了油的小耗子。

许琼川吓得差点从太师椅上滑下来:"小祖宗!这要传出去..."

话没说完就拽着儿子去祠堂磕头。

刚点上香,最上头那块祖宗牌位"啪嗒"倒了下来,香炉里的灰"呼"地窜起三尺高。

爷俩当晚就做噩梦,梦见祖爷爷拿着拐棍追着打:"败家子!恩将仇报的东西!"

您猜许琼川醒后咋办?

他揉着被梦里的祖宗打疼的屁股,啐了一口:"呸!老迷信!"

转头就让厨子炖锅肘子压惊。

没几天,老主顾马掌柜来验货,掀开绸布一看——好嘛!整整二十箱苏绣,全成了破渔网!

许琼川听到下人来禀报时,脑子里嗡的一声——这批货值五千两,光是定金就收了两千。

他跌跌撞撞跑到库房,掀开染着可疑爪痕的苫布,险些背过气去。

那些寸锦寸金的云纹缎,如今布满牙印和抓痕,最贵重的金线孔雀图被撕得七零八落,活像被野兽蹂躏过。

"查!给我查!"许琼川一脚踹翻跪着的库房管事,"查不出来,老子把你们皮都揭了!"

审讯持续到三更天。

起初仆人们还支支吾吾,直到许琼川让护院搬来拶指,人群里立刻炸开锅。

"是狐狸!"厨娘突然尖叫,"我昨儿半夜起夜,看见白影从库房蹿出来!"

"对对对!"马夫赶紧接茬,"我喂马时也听见库房有动静,那声儿跟狐狸叫一模一样!"

许琼川太阳穴突突直跳。

他想起上回盆栽的事,想起那些沾着晨露的狐狸毛。

好啊,畜牲就是畜牲,喂不熟的白眼狼!

他抄起油灯就往后院冲,完全没注意到身后仆人们交换的眼神——那库房的锁明明是他们赌钱时弄丢的,那爪痕是厨娘养的狸猫抓的,至于狐狸毛...呵,随便从狐窝捡几根不就得了?

狐窝里,几只雪狐正在月光下梳理毛发。

见许琼川杀气腾腾地过来,最年长的白狐立刻人立而起,前爪作揖似的合十——这是它们祖辈传下来的礼节。

可许琼川现在满眼都是那些被毁的绸缎,哪还看得见这个?

"好得很!"他狞笑着把油灯往干草堆上一扔,"既然你们非要作死,老子成全你们!"

火苗"轰"地窜起来时,那只瘸腿母狐正护着三只幼崽。

许琼川记得它——就是上次被牛刀划伤的那只。

此刻它金黄色的瞳孔里映着火光,竟像两盏幽幽的灯笼。

突然,它叼起幼崽猛地朝许琼川胯下冲来,趁他踉跄躲闪的间隙,带着幼崽消失在夜色里。

"跑?我看你能跑哪儿去!"许琼川抄起烧着的木棍乱挥,却没注意火星子溅到了自己袖口。

等护院们七手八脚帮他扑灭时,那窝狐狸早没影了,只剩几具焦黑的尸体散发着诡异的肉香。

三日后,老管家张伯从省城回来。

刚进院就觉着不对——太静了。

往日这个点,狐窝那边早该响起此起彼伏的"呦呦"声。

等他跌跌撞撞跑到后院,只见一地焦土,几根没烧尽的骨头插在灰烬里,像几根嘲笑苍天的指头。

"造孽啊..."张伯跪在地上,老泪纵横。

突然,他浑身一颤,想起临行前那只白狐咬着他衣角不放的情形。当时还以为畜牲撒娇,现在想来,那分明是...诀别!

当夜张伯就收拾了包袱。

许琼川在门口堵着他:"你个老杀才也要走?别忘了你的卖身契还在我手上!"

"老爷,"张伯慢慢抬起头,月光下那张皱纹纵横的脸竟透着几分森然,"您真当老奴是怕您?我是怕它们啊..."

说罢指了指祠堂方向,"许家列祖列宗在上,您以为...这事儿就这么完了?"

接下来这报应就跟那冰糖葫芦似的,一串接一串。

寒露这天,许琼川左等右等不见儿子归家,派了三拨小厮去书院打听。

最后一拨回来时,领头的王二脸色活像生吞了只活苍蝇。

"老爷..."王二支支吾吾,"少爷他...书院出事了..."

许琼川手里的茶盏"咔"地裂了条缝。

上回那档子丑事才过去半年,他怕儿子被查出来,可是花了二百两雪花银才把事儿压下去。

"说!"他一把揪住王二衣领,"那小畜生又惹什么祸了?"

"这回...这回是聚众赌博..."王二咽了口唾沫,"还、还带着几个同窗去逛...逛窑子..."

许琼川眼前一黑。

"更糟的是..."王二缩着脖子,"上回那事儿...不知怎的也叫山长查出来了..."

"什么?!"许琼川嗓子都劈了叉。

去年那桩风流案,他明明打点了书院上下,连守门的老苍头都塞了五两银子封口费。

"山长说...说咱们少爷是'一颗老鼠屎坏了一锅粥'..."王二越说声越小,"当场就...就把他赶出书院了..."

恰在此时,外头传来一阵哄笑。

许琼川一出门,就见几个街坊正对着他家大门指指点点。

卖炊饼的刘三见他露脸,故意扯着嗓子喊:"哎哟喂,这不是'狐狸老爷'吗?您家小公子在怡红院赊的账,什么时候结啊?"

接下来的日子像中了邪。

先是绸缎庄遭了贼,库房里三十匹上好的杭绸不翼而飞。

许琼川正要报官,却撞见守夜的更夫抱着绸缎从后门溜出去——那更夫在他家干了整整十年啊!

紧接着马掌柜带着打手上门索赔,搬空了库房最后一匹布。

更绝的是某天清晨,许琼川发现最宠爱的五姨太跟马夫跑了,顺带卷走了他枕箱里的地契。

"报应...这是报应啊..."老仆李妈躲在廊柱后嘀咕。

许琼川猛地转身,却见老太太正往怀里塞鎏金烛台。

见他瞪眼,李妈竟理直气壮:"横竖都要败了,不如..."

许琼川不知道的是,家里上上下下的仆人早就这么做了,他们眼见东家运势倒了,白天哭穷晚上偷摸往家顺东西。

等许琼川发现时,库房老鼠都得含着泪搬家。

冬至那天,许琼川蹲在当铺台阶上啃冷窝头。身上那件起球的棉袄,还是当初赏给马夫的。

突然,一抹白影掠过残雪。

许琼川浑浊的眼珠转了转——是那只瘸腿母狐!它蹲在三丈外的老槐树下,金眼睛一眨不眨地盯着他。

许琼川突然想起许多事:儿子头回惹祸却平安过关那晚,他梦见白狐在书院墙头跳舞;第一次冤枉狐狸弄坏盆栽那日,祠堂的供果莫名其妙滚了一地;就连现在,母狐身后隐约还有几个小脑袋在探头探脑...

"原来...真是你们..."他喉咙里发出破风箱般的声响,"在养着许家啊..."

母狐转身消失在雪地里,只留下串梅花似的爪印。

许琼川突然发了疯似的用头撞地,直到鲜血糊了满脸。可惜这醒悟,来得太迟喽!

您看现在城里那些暴发户,有几个不是把福星当灾星的?要我说啊,这人哪,得意时别太猖狂,说不定您家的"狐狸老爷"正蹲在哪个墙角看着呢!

(下)

且说许家败落后,许琼川带着傻儿子搬到了城隍庙后头的破屋里。

这傻儿子怎么来的?

就是书院那档子事闹的——自打被开除后,这小子成天跟丢了魂似的,有次半夜起来撒尿,竟对着月亮学狐狸叫,第二天就口眼歪斜流哈喇子了。

这天寒风跟刀子似的,许琼川裹着破棉袄去讨饭。

路过当年自家大宅时,新主人正在门口挂灯笼。

您猜是谁?正是当年偷摸顺东西最勤快的马夫老周!

那老周瞅见旧主,故意把吃剩的鸡骨头往地上一扔:"许老爷,赏您的!"

许琼川气得浑身发抖,突然听见墙根传来"嗤嗤"的笑声。

低头一看,三只雪狐排排坐着,最胖的那只还缺了半只耳朵——正是当年被他用牛刀划伤的!它们居然像人似的用前爪捂着嘴笑,金眼睛眯成月牙儿。

当夜风雪大作,许琼川被冻醒,发现傻儿子不见了。

他提着破灯笼寻到院子里,却见儿子跪在雪地里,面前蹲着十几只雪狐,最当中是只胡须发白的老狐,额头上还有道月牙形的疤。

老狐开口竟是人言:"许家小子,你祖上救过我的命,我们狐族庇佑你家百年。如今契约已断..."

说着从雪堆里扒拉出个东西——正是许家祠堂的祖宗牌位!

许琼川这才想起来,小时候听爹说过,曾祖父年轻时救过只被猎人夹住的白狐。

那狐临走向东磕了三个头,后来许家就突然发了家。

想到这儿他腿一软,"扑通"跪在雪地里:"狐大仙饶命啊!"

老狐冷笑:"盆栽被打碎那日,我们正在院墙外捉那偷吃的黄鼠狼;商队货物被咬,是你家厨娘养的狸猫作的孽。"

说着甩尾巴扫过许琼川的脸。

他眼前突然浮现往日景象:仆人们偷笑着往货箱上抹狐狸毛,张伯半夜偷偷给伤狐喂药...

最绝的是接下来这一幕。

老狐突然人立而起,身上"哗啦"掉下来七个金元宝,正是许家祖传的镇宅之宝!

许琼川刚要去捡,元宝却化成了雪水。

"这些本是我们的供奉。"老狐抖抖毛,"现在该收回了。"

狐群突然齐声长啸,那声音跟哭丧似的。

许琼川的傻儿子突然蹦起来,手舞足蹈地喊:"爹!它们要走啦!咱家的福气要走啦!"

只见每只狐狸身上都飘出缕银光,汇聚成个光球,"嗖"地钻进了祖宗牌位。

第二天,人们在雪地里发现了冻僵的许琼川。

他怀里紧紧抱着那个牌位,嘴角却挂着笑。

后来啊,他成了个说书人,专讲"狐仙报恩"的故事。

可奇的是,每次讲到火烧狐窝那段,他就会突然口吐白沫抽搐起来,就像被无形的手掐住了脖子。

再说那张伯,如今在邻县开了间药铺。

有次半夜听见挠门声,开门见是只雪狐叼着株老山参。最奇的是,那狐狸右后腿上有道疤,跟当年被牛刀划伤的位置一模一样...